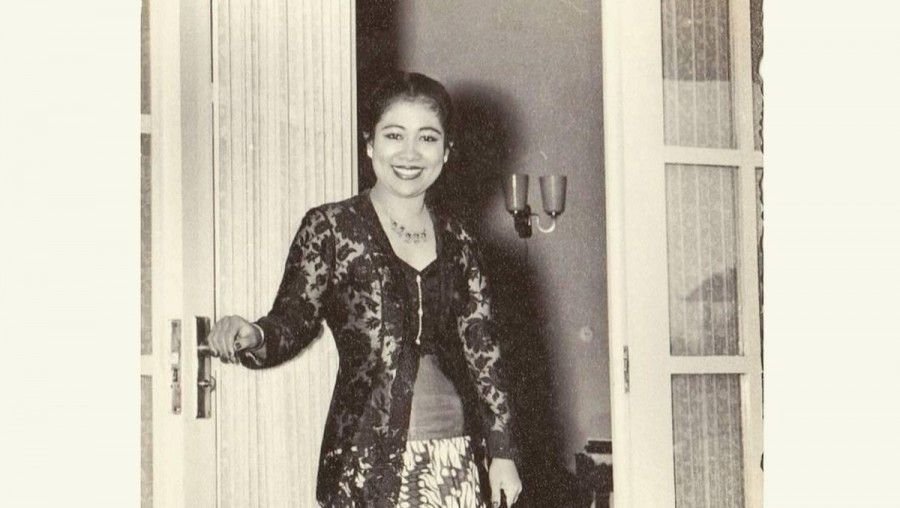

BENGKULU, Caribengkulu.com– Nama Fatmawati Soekarno terpatri dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia sebagai sosok yang menjahit Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Tindakan monumental ini, yang dilakukan di tengah gejolak menjelang Proklamasi Kemerdekaan, telah menjadikannya simbol abadi dari peran perempuan dalam kelahiran sebuah negara. Namun, membatasi narasi Fatmawati hanya pada satu tindakan ikonik tersebut akan mereduksi kompleksitas dan kedalaman kontribusinya. Ia adalah figur yang jauh lebih multifaset: seorang aktivis pergerakan perempuan yang berprinsip, Ibu Negara pertama yang meletakkan dasar bagi peran sosial dan diplomatik, ibu dari sebuah dinasti politik yang berpengaruh, dan pada akhirnya, seorang Pahlawan Nasional yang dihormati.

Berita ini bertujuan untuk mengupas tuntas sosok Fatmawati secara holistik, melampaui citra populer sebagai "penjahit bendera." Analisis ini akan menelusuri akar pembentukan karakternya di Bengkulu, dinamika hubungannya dengan Soekarno yang sarat akan negosiasi prinsip, peran krusialnya selama dan sesudah revolusi, hingga warisan abadi yang ia tinggalkan bagi bangsa. Jasa Fatmawati bukanlah sekadar jahitan benang pada kain; ia adalah jalinan antara pengorbanan pribadi, keteguhan ideologis, dan visi sosial yang turut membentuk fondasi moral dan simbolik Republik Indonesia. Perannya adalah representasi perjuangan perempuan dalam revolusi—bukan di medan pertempuran fisik, melainkan dalam arena yang tak kalah penting: membangun jiwa dan identitas bangsa.

Akar dan Pembentukan: Kehidupan Awal di Bengkulu yang Menempa Karakter

Untuk memahami keteguhan prinsip dan kedalaman karakter Fatmawati di panggung nasional, penelusuran harus dimulai dari masa formatifnya di Bengkulu. Lingkungan keluarga, pendidikan, dan aktivisme awal yang ia jalani menjadi "kawah candradimuka" yang menempa pandangan dunia dan nilai-nilai yang kelak ia pegang teguh sepanjang hidupnya.

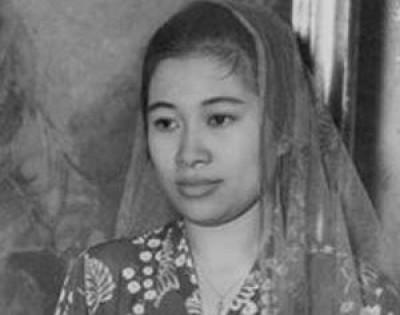

Fatmawati lahir dengan nama asli Fatimah pada hari Senin, 5 Februari 1923, di Bengkulu. Meskipun beberapa catatan sejarah menyebutkan tanggal lahir yang berbeda, tanggal 5 Februari lebih banyak dirujuk oleh sumber-sumber utama. Ia merupakan putri tunggal dari pasangan Hasan Din dan Siti Chadijah. Nama "Fatimah" yang diberikan kepadanya memiliki arti "bunga teratai" (lotus), sebuah nama yang sarat dengan makna keindahan dan kesucian.

Latar belakang keluarganya merupakan perpaduan unik yang sangat memengaruhi pembentukan dirinya. Ayahnya, Hasan Din, adalah seorang pengusaha dan tokoh terkemuka organisasi Muhammadiyah di Bengkulu. Karena prinsipnya yang kuat dan penolakannya untuk meninggalkan aktivitas di Muhammadiyah, Hasan Din bahkan rela keluar dari pekerjaannya di sebuah perusahaan Belanda, Bersomij. Sementara itu, ibunya, Siti Chadijah, merupakan keturunan dari Putri Indrapura, seorang bangsawan dari Kesultanan Indrapura di Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Garis keturunan ini menempatkan Fatmawati dalam persilangan dua dunia: semangat keagamaan yang modernis dan reformis dari sang ayah, serta warisan ningrat dari sang ibu. Kombinasi inilah yang diyakini menanamkan dalam dirinya perpaduan antara kesederhanaan, kebijaksanaan, rasa harga diri yang tinggi, dan kepekaan sosial yang mendalam, yang menjadi fondasi utama karakternya di kemudian hari.

Fatmawati menempuh pendidikan formal di Hollandsch Inlandsche School (HIS), sebuah sekolah setara sekolah dasar pada masa Hindia Belanda, dan kemudian melanjutkan ke sebuah sekolah yang dikelola oleh organisasi Katolik. Namun, pendidikan yang paling fundamental dalam membentuk karakternya justru datang dari luar sekolah formal. Tumbuh dalam keluarga Muhammadiyah yang taat, ia sejak belia sudah akrab dengan nilai-nilai keagamaan dan semangat kebangsaan. Sejak usia remaja, Fatmawati telah aktif dalam organisasi Nasyiatul Aisyiyah (NA), sebuah organisasi perempuan muda di bawah naungan Muhammadiyah. Ia bahkan tercatat sebagai salah satu pelopor penggerak NA di Bengkulu. Keterlibatannya ini bukanlah sekadar kegiatan pengisi waktu luang, melainkan sebuah proses pendidikan politik dan sosial yang intensif. Pada masa itu, NA berfokus pada pembinaan kader perempuan, memberikan ruang gerak, serta mengasah kemampuan berpikir kritis mengenai kondisi dan nasib perempuan di Indonesia.

Di dalam forum inilah Fatmawati mempelajari filsafat Islam dan isu-isu gender dalam perspektif Islam, yang menanamkan dalam dirinya pandangan modern tentang peran dan martabat perempuan. Aktivisme di Nasyiatul Aisyiyah menjadi titik krusial yang membentuknya menjadi pribadi yang tidak hanya saleh secara personal, tetapi juga memiliki kesadaran ideologis yang kuat. Prinsip-prinsip yang ia serap dari gerakan ini—terutama mengenai hak dan posisi perempuan dalam pernikahan—menjadi landasan tak tergoyahkan bagi sikap dan keputusannya di kemudian hari, sebuah manifestasi nyata dari pendidikan aktivis yang ia jalani sejak belia.

Pertemuan dengan Sang Proklamator: Kisah Kasih dan Negosiasi Prinsip dalam Pernikahan

Pernikahan Fatmawati dengan Soekarno bukan hanya sebuah penyatuan dua insan, tetapi juga merupakan titik masuknya seorang perempuan muda dari Bengkulu ke episentrum perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kisah mereka adalah perpaduan antara romansa pribadi dan dinamika politik, di mana prinsip-prinsip personal diuji di tengah gejolak sejarah bangsa.

Pertemuan pertama antara Fatmawati dan Soekarno terjadi pada tahun 1938. Saat itu, Soekarno baru saja dipindahkan ke tempat pengasingannya di Bengkulu setelah sebelumnya diasingkan di Ende, Flores. Ayah Fatmawati, Hasan Din, sebagai seorang tokoh Muhammadiyah, menyambut kedatangan Soekarno dan mengajaknya untuk turut aktif mengajar di sekolah Muhammadiyah setempat. Fatmawati, yang kala itu baru berusia 15 tahun, menjadi salah satu murid di sekolah tempat Soekarno mengajar.

Hubungan mereka pada awalnya adalah hubungan antara guru dan murid. Soekarno, yang dijuluki "Sang Merpati dari Bengkulu," melihat potensi besar dalam diri Fatmawati. Ia tertarik pada kecerdasan, semangat, dan kemampuan diskusi Fatmawati yang melampaui usianya. Kedekatan intelektual dan emosional di antara mereka pun mulai tumbuh. Namun, kedekatan ini tidak berjalan mulus, karena Soekarno saat itu masih terikat pernikahan dengan Inggit Ganarsih. Hubungan yang semakin erat antara Soekarno dan Fatmawati pada akhirnya memicu ketegangan dan konflik dalam rumah tangga Soekarno dan Inggit.

Ketika Soekarno melamarnya, Fatmawati dihadapkan pada sebuah dilema besar. Di satu sisi, ia menaruh hormat dan kekaguman pada sosok Soekarno. Di sisi lain, ia memegang teguh prinsip yang ditanamkan oleh latar belakang pendidikannya di Nasyiatul Aisyiyah. Dengan keteguhan yang luar biasa untuk seorang perempuan muda pada zamannya, Fatmawati mengajukan sebuah syarat yang fundamental: ia bersedia menikah dengan Soekarno, asalkan Soekarno berpisah secara baik-baik dengan Inggit Ganarsih, karena ia menolak keras untuk dipoligami.

Syarat ini bukanlah sekadar permintaan pribadi, melainkan sebuah pernyataan sikap yang berakar kuat pada ideologi yang ia anut tentang martabat dan hak-hak perempuan. Mengajukan syarat setegas itu kepada seorang tokoh pergerakan nasional sekaliber Soekarno menunjukkan kekuatan karakter dan agensi personal yang luar biasa. Keputusan Soekarno untuk menyetujui syarat tersebut, meskipun dengan berat hati harus berpisah dari Inggit yang telah menemaninya dalam suka dan duka perjuangan, menandakan betapa besar keinginannya untuk mempersunting Fatmawati sekaligus pengakuannya terhadap kekuatan prinsip yang dipegang oleh Fatmawati.

Pernikahan mereka akhirnya dilangsungkan pada 1 Juni 1943 (beberapa sumber menyebut Juli 1943) di tengah masa pendudukan Jepang. Pernikahan ini pun unik, karena dilaksanakan secara wali, di mana Fatmawati berada di Bengkulu sementara Soekarno berada di Jakarta. Seorang kerabat Soekarno, Opseter Sardjono, bertindak sebagai wakil dalam prosesi tersebut. Momen ini harus dibaca bukan hanya sebagai akhir dari sebuah kisah cinta, tetapi sebagai hasil dari sebuah negosiasi ideologis antara dua figur yang sama-sama kuat.

Setelah menikah, Fatmawati menyusul Soekarno ke Jakarta, diantar oleh kedua orang tuanya. Ia kemudian tinggal dan mendampingi perjuangan suaminya di kediaman bersejarah di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai lima orang anak yang kelak menjadi tokoh-tokoh penting di Indonesia: Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra. Putra pertama mereka, Guntur Soekarnoputra, lahir pada tahun 1944, tepat di masa-masa genting menjelang proklamasi kemerdekaan. Sebagai seorang ibu, Fatmawati tidak hanya membesarkan anak-anaknya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kecintaan pada seni, yang merupakan cerminan dari karakter Soekarno sebagai pengagum seni dan bakat menari yang dimiliki oleh Fatmawati sendiri. Perannya sebagai ibu dari sebuah keluarga yang berada di pusat pusaran sejarah bangsa membentuk sebuah fondasi penting bagi generasi penerus keluarga Soekarno.

Menjahit Simbol Kedaulatan: Kisah di Balik Sang Saka Merah Putih

Tindakan Fatmawati yang paling termahsyur dan selamanya tercatat dalam sejarah adalah menjahit Sang Saka Merah Putih. Peristiwa ini lebih dari sekadar aktivitas teknis; ia adalah sebuah ritual penciptaan yang sarat dengan makna simbolis, pengorbanan personal, dan harapan akan lahirnya sebuah bangsa yang merdeka.

Pada pertengahan Agustus 1945, atmosfer di Jakarta dipenuhi ketegangan dan antisipasi. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, para pemuda mendesak Soekarno dan para pemimpin bangsa lainnya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan alot dan peristiwa Rengasdengklok, kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 akhirnya tercapai di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Di tengah persiapan yang serba cepat, kebutuhan akan sebuah bendera sebagai simbol negara yang akan lahir menjadi sangat mendesak. Bendera bukan sekadar selembar kain, melainkan manifestasi visual dari kedaulatan dan identitas nasional. Pemerintah pendudukan Jepang sendiri sebenarnya telah memberikan izin untuk pengibaran bendera Merah Putih sejak September 1944, yang memberikan landasan bagi para pejuang untuk mempersiapkan simbol negara ini.

Pencarian kain untuk bendera di tengah situasi perang bukanlah perkara mudah. Berkat bantuan seorang perwira Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia, Hitoshi Shimizu, yang saat itu menjabat sebagai pimpinan Barisan Propaganda Jepang (Sendenbu), dua blok kain berhasil diperoleh. Shimizu mengantarkan sendiri kain tersebut ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur. Kain tersebut merupakan katun Jepang berkualitas tinggi, setara dengan jenis primissima yang biasa digunakan untuk batik tulis halus, dengan ukuran 274 x 196 cm.

Proses penjahitan bendera ini dilakukan oleh Fatmawati sekitar bulan Oktober 1944, hampir setahun sebelum proklamasi dikumandangkan. Momen ini menjadi sangat dramatis karena kondisi Fatmawati yang sedang hamil tua anak sulungnya, Guntur Soekarnoputra. Karena kehamilannya, dokter melarang keras Fatmawati untuk menggunakan mesin jahit yang dioperasikan dengan gerakan kaki, karena dikhawatirkan dapat membahayakan kandungannya.

Dengan penuh tekad, Fatmawati menjahit bendera raksasa itu menggunakan sebuah mesin jahit tangan merek Singer, yang hanya bisa digerakkan dengan engkol tangan. Proses yang melelahkan secara fisik ini ia selesaikan dalam waktu dua hari. Selama menjahit, Fatmawati kerap meneteskan air mata. Air mata ini, seperti yang ia kenang, bukanlah tangis kesedihan, melainkan sebuah luapan emosi yang mendalam—campuran antara harapan, doa, dan kesadaran akan pengorbanan besar yang menyertai kelahiran sebuah bangsa.

Tindakan "menjahit" yang dilakukan Fatmawati seringkali dipandang sebagai aktivitas domestik. Namun, dalam konteks historis dan simbolisnya, tindakan ini bertransformasi menjadi sebuah ritual politik dan spiritual yang sakral. Terdapat sebuah paralelisme yang luar biasa kuat antara kondisi fisik Fatmawati dan tindakan yang dilakukannya. Saat itu, ia secara harfiah sedang "mengandung" generasi masa depan bangsa dalam rahimnya, sementara pada saat yang sama, tangannya sedang "melahirkan" simbol kedaulatan bangsa. Ia berada dalam proses "melahirkan" secara harfiah dan metaforis. Pengorbanan fisik yang ia jalani—menjahit dengan tangan karena larangan dokter—menunjukkan keteguhan hati dan komitmen yang luar biasa. Ini mengangkat tindakannya dari sekadar pekerjaan teknis menjadi sebuah bentuk perjuangan personal. Lebih jauh lagi, air mata yang menetes selama proses tersebut menambahkan dimensi spiritual yang mendalam. Itu mengubah proses menjahit menjadi sebuah doa hening, sebuah investasi emosional yang menyucikan kain tersebut menjadi sebuah pusaka. Dengan demikian, tindakan Fatmawati ini secara fundamental mendefinisikan ulang makna "perjuangan" dalam revolusi. Ia menunjukkan bahwa kontribusi revolusioner tidak hanya terjadi di medan perang atau meja perundingan, tetapi juga dalam tindakan-tindakan foundational yang dilakukan oleh perempuan dengan cinta, harapan, dan pengorbanan.

Ibu Negara Pertama Republik Indonesia (1945-1967): Peran Diplomatik dan Fondasi Kesejahteraan Sosial

Peran Fatmawati tidak berhenti setelah Sang Saka Merah Putih berkibar pada 17 Agustus 1945. Sebagai Ibu Negara pertama, ia mengemban tugas dan tanggung jawab baru yang turut membentuk citra kepemimpinan nasional dan meletakkan dasar bagi peran sosial Ibu Negara di Indonesia. Jabatannya sebagai Ibu Negara berlangsung dari tahun 1945 hingga 1967.

Periode antara tahun 1945 hingga 1949 adalah masa-masa paling kritis dalam mempertahankan kemerdekaan. Selama revolusi fisik, Fatmawati menjadi pendamping setia Soekarno, berada di sisinya dalam situasi yang paling sulit dan berbahaya sekalipun. Ia menjadi "sistem pendukung" utama bagi Soekarno dan para pejuang lainnya. Ketika Soekarno dan Hatta "diamankan" oleh para pemuda ke Rengasdengklok sesaat sebelum proklamasi, Fatmawati ikut serta dengan membawa Guntur yang masih bayi. Selama Agresi Militer Belanda, ia bertaruh nyawa bersama anak-anaknya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari kejaran musuh, termasuk saat ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Salah satu kontribusi praktisnya yang sering terlupakan adalah inisiatifnya untuk mendirikan dapur umum. Setelah proklamasi, melihat ratusan pejuang dan rakyat berjaga di sekitar kediaman di Pegangsaan Timur, Fatmawati dengan sigap mengorganisir penyediaan makanan bagi mereka. Tindakan ini menunjukkan kepekaan sosial dan kemampuan logistiknya, sebuah bentuk perjuangan vital yang memastikan semangat para penjaga kemerdekaan tetap menyala.

Warisan aktivisme Fatmawati dari Nasyiatul Aisyiyah terus berlanjut saat ia menjadi Ibu Negara. Ia tidak hanya menjadi pendamping seremonial, tetapi juga seorang inisiator sosial yang aktif. Keprihatinannya yang mendalam terhadap nasib anak-anak yang menderita penyakit tuberkulosis (TBC) mendorongnya untuk mengambil tindakan nyata. Pada tahun 1953, ia mendirikan Yayasan Ibu Soekarno dengan tujuan membangun sebuah rumah sakit khusus untuk perawatan anak-anak penderita TBC.

Metode penggalangan dananya pun sangat kreatif dan menunjukkan kemampuannya memanfaatkan statusnya untuk kebaikan sosial. Ia memprakarsai lelang beberapa barang pribadi Presiden Soekarno, termasuk peci dan pakaiannya, yang berhasil mengumpulkan dana awal sebesar Rp28 juta. Peletakan batu pertama rumah sakit di Cilandak, Jakarta Selatan, dilakukan pada 24 Oktober 1954. Rumah sakit yang awalnya bernama Rumah Sakit Ibu Soekarno ini kemudian diresmikan dan pada tahun 1967 diubah namanya menjadi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati, sebagai penghormatan abadi atas jasanya. Inisiatif ini adalah bukti nyata konsistensi visinya. Jika di masa muda ia berjuang untuk pendidikan perempuan, sebagai Ibu Negara ia memperluas cakupan perjuangannya ke bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, menunjukkan bahwa perannya jauh melampaui sekadar simbol.

Sebagai Ibu Negara dari sebuah bangsa yang baru merdeka, Fatmawati juga memainkan peran penting di panggung internasional. Ia kerap mendampingi Presiden Soekarno dalam berbagai kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Dalam kunjungan-kunjungan tersebut, ia tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga seorang duta budaya yang memperkenalkan nilai-nilai, seni, dan citra perempuan Indonesia kepada dunia. Kehadirannya yang anggun, berwibawa, namun tetap menunjukkan kesederhanaan, membantu membangun citra positif bagi Indonesia di mata internasional. Ia menjadi teladan bagaimana perempuan Indonesia dapat memainkan peran penting di kancah politik dan sosial global, bukan hanya sebagai pendukung, tetapi sebagai pelaku yang setara. Dengan demikian, Fatmawati turut serta dalam perjuangan diplomasi, membangun jembatan persahabatan, dan menempatkan Indonesia sebagai negara berdaulat yang patut dihormati di panggung dunia.

Warisan Abadi dan Penghargaan Negara: Jejak Sang Ibu Bangsa yang Tak Lekang Waktu

Wafatnya Fatmawati pada 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia, akibat serangan jantung dalam perjalanan pulang dari ibadah umrah, menandai akhir dari perjalanan hidupnya, namun tidak dengan warisannya. Namanya dan jejak perjuangannya diabadikan dalam berbagai bentuk, mulai dari gelar kenegaraan hingga memorialisasi fisik yang memastikan kontribusinya tidak akan lekang oleh waktu.

Sebagai pengakuan atas jasa-jasanya yang luar biasa bagi bangsa dan negara, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Fatmawati. Penetapan ini dilakukan pada tanggal 4 November 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 118/TK/2000. Alasan utama penganugerahan gelar ini adalah kontribusinya yang signifikan selama revolusi kemerdekaan. Jasa tersebut tidak hanya terbatas pada tindakan simbolis menjahit bendera, tetapi juga mencakup ketangguhannya sebagai Ibu Negara dalam menjaga bara api perjuangan Soekarno selama masa-masa paling sulit, mulai dari pendudukan Jepang hingga agresi militer Belanda.

Nama Fatmawati diabadikan secara luas untuk menghormati jasa-jasanya. Beberapa peninggalan fisik dan memorialisasi yang paling menonjol antara lain:

Rumah di Bengkulu: Rumah tempat ia dibesarkan di Jalan Fatmawati, Bengkulu, telah dijadikan museum dan cagar budaya. Tempat ini menjadi saksi bisu sejarah penjahitan bendera dan menyimpan berbagai benda bersejarah, termasuk replika mesin jahit Singer yang ia gunakan.

Rumah di Jakarta: Kediamannya di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tempat ia tinggal setelah berpisah dari Soekarno, juga telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

RSUP Fatmawati: Rumah sakit besar di Cilandak, Jakarta Selatan, yang berdiri atas prakarsanya, menjadi monumen hidup dari kepedulian sosialnya.

Bandara Fatmawati Soekarno: Nama bandar udara internasional di kota kelahirannya, Bengkulu, diabadikan untuk menghormatinya.

Monumen Fatmawati Soekarno: Sebuah monumen megah didirikan di Simpang Lima Ratu Samban, Bengkulu, sebagai pengingat akan sosok dan perjuangannya.

Mahakarya Fatmawati, Sang Saka Merah Putih, memiliki riwayatnya sendiri yang tak kalah dramatis, menjadi metafora perjalanan bangsa Indonesia. Setelah dikibarkan pertama kali pada 17 Agustus 1945, bendera ini melalui berbagai peristiwa penting. Pada 4 Januari 1946, ketika ibu kota pindah ke Yogyakarta, bendera pusaka turut dibawa dalam koper pribadi Presiden Soekarno. Momen paling kritis terjadi saat Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Mengetahui dirinya akan ditawan, Soekarno memanggil ajudannya, Mayor Husein Mutahar, dan memberinya tugas suci untuk menyelamatkan bendera pusaka agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Dalam situasi genting, Mutahar mengambil keputusan cerdik: ia membuka jahitan bendera, memisahkan kain merah dan putihnya. Potongan kain itu kemudian ia selipkan di dua tas berbeda untuk mengelabui tentara Belanda. Setelah berhasil lolos dan kembali ke Jakarta, Mutahar menerima pesan dari Soekarno untuk menyerahkan kembali bendera tersebut. Dengan sangat hati-hati, menggunakan mesin jahit pinjaman, Mutahar menjahit kembali kedua kain tersebut persis mengikuti lubang-lubang bekas jahitan asli Fatmawati. Bendera pusaka yang telah "disatukan kembali" ini terus dikibarkan setiap upacara 17 Agustus hingga tahun 1968. Karena kondisinya yang semakin rapuh dan terdapat sobekan, sejak 17 Agustus 1969, bendera pusaka jahitan Fatmawati tidak lagi dikibarkan dan disimpan dengan hormat di Istana Merdeka. Posisinya digantikan oleh bendera duplikat yang dibuat dari bahan sutra. Perjalanan bendera ini—dilahirkan, diancam, dipisahkan, diselamatkan, disatukan kembali, dan akhirnya dimuliakan sebagai pusaka—adalah cerminan dari perjuangan Indonesia itu sendiri.

Kesimpulan: Melampaui Citra Penjahit Bendera – Analisis Komprehensif Sosok Fatmawati

Fatmawati Soekarno adalah figur historis yang jauh lebih kompleks dan berpengaruh daripada sekadar citranya sebagai penjahit bendera. Analisis komprehensif terhadap perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa ia adalah produk otentik dari pergerakan Islam modernis awal abad ke-20, yang menanamkan dalam dirinya prinsip-prinsip kuat mengenai martabat perempuan, keadilan sosial, dan nasionalisme. Aktivismenya di Nasyiatul Aisyiyah bukan hanya latar belakang, melainkan fondasi ideologis yang membentuk setiap keputusan penting dalam hidupnya, dari syarat pernikahannya dengan Soekarno hingga inisiatif sosialnya sebagai Ibu Negara.

Tindakannya menjahit Sang Saka Merah Putih, meskipun merupakan puncak dari kontribusi simbolisnya, harus dipahami sebagai manifestasi dari seluruh nilai yang ia anut: pengorbanan, cinta tanah air, dan harapan. Namun, warisan sejatinya tidak hanya terletak pada selembar kain pusaka. Warisannya yang paling abadi adalah keteladanan prinsip hidupnya, komitmennya pada kesejahteraan sosial melalui pendirian RSUP Fatmawati, dan perannya dalam meletakkan dasar bagi citra Ibu Bangsa yang memberikan fondasi moral dan sosial bagi republik yang baru lahir.

Pengaruh Fatmawati terus hidup hingga hari ini, tidak hanya melalui nama-nama jalan, bandara, dan monumen yang didedikasikan untuknya, tetapi juga dalam inspirasi yang ia berikan bagi generasi perempuan Indonesia untuk berani, visioner, dan berperan aktif dalam segala bidang pembangunan bangsa. Ia adalah bukti nyata bahwa medan perjuangan kemerdekaan memiliki banyak wajah, dan salah satu wajah yang paling fundamental dan berpengaruh adalah wajah seorang ibu yang dengan cinta, prinsip, dan pengorbanan, menjahit simbol harapan untuk seluruh anak bangsa.

Kesehatan

Kesehatan Gaya Hidup

Gaya Hidup Olahraga

Olahraga Konser

Konser Hukum

Hukum Keagamaan

Keagamaan Pertanian

Pertanian Pariwisata

Pariwisata Fashion

Fashion

0 Comments